|

桑原神社【くわばらじんじゃ】

|

|

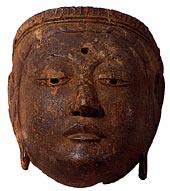

桑原神社 ・豊岡市竹野町桑野本 ・行道面 |

●鎌倉時代の祭礼舞楽に用いられた行道面を収蔵 豊岡市竹野町桑野本、桑原神社には古い9つの行道面があります。 建久2年(1191)8月15日に鷹野神社の祭礼舞楽に用いられた面と伝えられています。もと菩薩面10面、僧形面2面がありましたが、菩薩面3面は桑原神社に納められ、洪水のために流出してしまったと伝えられています。現在の菩薩面は、3つの様式に類型に分けることができます。第1の様式(1号面)は、繊細優美な純然たる藤原様式の面で、制作の年代も藤原末期と考えられています。第2の様式のもの(2号・3号面)は、頭髪に飾り金具をつけ、彫法は繊細。写実的で生気ある典型的な鎌倉初期の作品と考えられます。第3の様式のもの(4~7号面)は、頭髪に飾り金具をつけないで、顔の輪郭、眉、鼻、唇など表現は大まかですが、鎌倉時代の特色を示しています。 また、僧形面2面も喜びをユーモラスに生き生きと表現した鎌倉期の作品です。 |