|

但馬国府・国分寺館

【たじまこくふ・こくぶんじかん】 |

|||

|

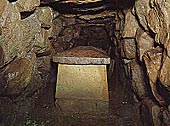

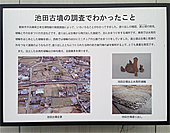

●古代但馬の謎にせまる歴史博物館 古代但馬国の中心地であったと推定されるる国史跡「但馬国分寺跡(奈良時代)」及び「但馬国府跡(祢布ヶ森遺跡・平安時代)」をメインテーマとする歴史博物館。平成17年3月、祢布ヶ森遺跡に隣接する場所に開館しました。但馬の中でも多くの歴史遺産が眠る地域として知られ、但馬国分寺跡から出土品や但馬古代史の謎を秘める出土品、模型を数多く展示しています。 また、総合学習室には、5000冊を超える歴史・考古学関係の書籍があり、無料で利用することが可能。小中学生の調べ学習にも役立ちます。■但馬国府・国分寺館 ・0796-42-6111 ・豊岡市日高町祢布808 ・午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで) ・水曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始休館 ・大人500円 高校生300円 小中学生150円 |

||