|

かまたりさんの伝説 |

|

|

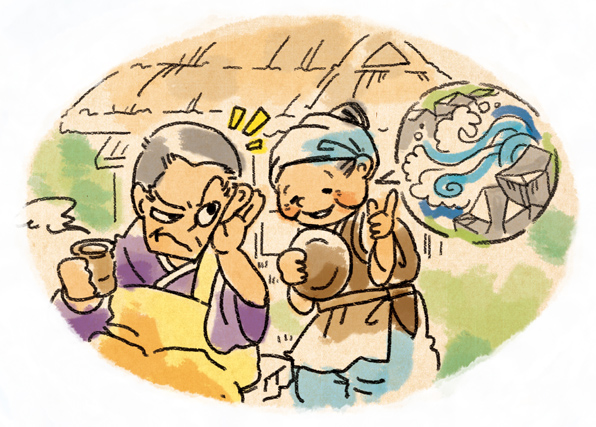

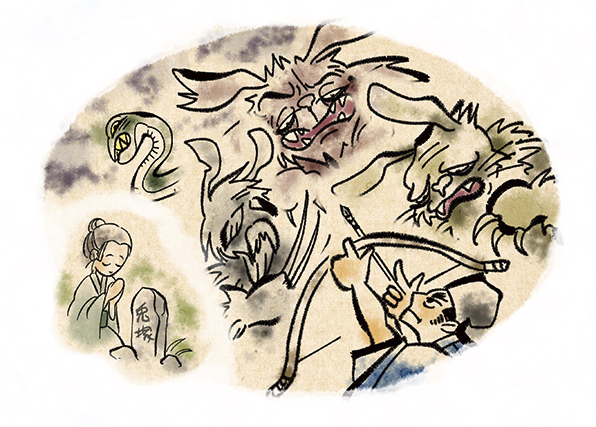

イルカ退散の願いを叶えた「かまたりさん」日本海を一望できる観光名所として名高い香美町香住区にある岡見公園。岡見公園から見える向かいの島には、「かまたりさん」と呼ばれている小さな祠があります。そこには、古くからの言い伝えが残っています。 昔は船も小さく、魚を獲りに行ける場所が限られていました。しかも、春になると、イルカの大群が押し寄せてきて、魚が一匹もとれない日もあり、地元の漁師たちは頭を抱えていました。春ごとにやってくるイルカの大群に困り果てて、皆で知恵を絞って対策を考えることにしましたが、中々よい知恵が浮かびません。そこで、漁師たちは村の長老にイルカ退治の教えを乞うことにしました。すると、長老はおもむろに口を開いてこう言いました。「その昔、この国で悪い政治を行っていた蘇我入鹿(そがのいるか)を成敗した中臣鎌足(なかとみのかまたり)にお願いすれば、イルカも退治してくださるだろう。」 その言葉を聞いた漁師たちは鎌足をまつる神社を建てて、イルカ退散のために祈願をしました。すると驚いたことに、イルカたちみんなが逃げて、遠くの海へ帰っていきます。魚が獲れない日々から一転し、その年からはたくさんの魚を獲ることができたそうです。イルカの被害がなくなった今でも、鎌足神社では年に一度、大きな釜で湯を沸かし、笹の葉などにつけてその熱湯を四方にまくことで、豊漁と安全を祈願する「湯立神事」が行われています。 |