|

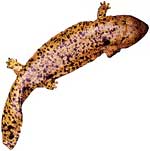

モリアオガエル

|

||||

|

●梅雨になると産卵場に集結、メスをめぐって争奪戦 5~6月ごろ、木の枝に、白い泡状の卵を産みつけることで有名なカエルで、背中には緑色の地に紅褐色の斑紋があります。 地域によっては天然記念物として保護されており、但馬の各地にも広く分布していますが、そのわりに目にすることが少ないのは、普段、山地の木の上で生活することが多いから。産卵期以外はあまり人目につかないようです。 モリアオガエルは産卵のため、梅雨の時期になると、近くの林から池や水たまりの上に張り出した木を目指して集まってきます。そうして周囲が暗くなったころ、産卵場となる木の枝に登ります。木の枝に陣取ったオスは「クックックッ」と鳴いてメスを誘い、メスが近づくと、メスの背中に乗って、産卵に適した枝先まで移動します。このとき、ほかのオスたちもメスを奪おうと飛びついてきます。産卵場所に着くと、背中に乗ったオスは、メスの腹部を絞るようにしてゼリー状の粘液と卵を出させ、後足で粘液をかきまわして泡状にするのです。こうして枝に産み付けられた卵は1~2週間でふ化し、オタマジャクシは、枝の下にある池や水たまりに落ちて、夏ごろには小さなカエルに変態していきます。 |

|||