|

養父の太郎左衛門【やぶのたろうざえもん】

|

|

|

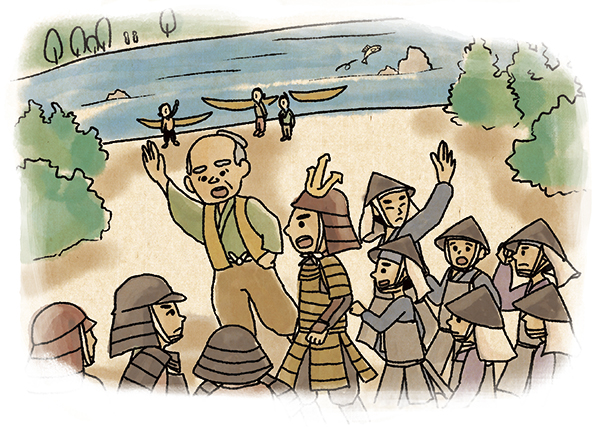

羽柴秀吉の但馬平定で円山川の渡河を助けた太郎左衛門時は戦国時代。天下統一を進める織田信長の命を受けた羽柴秀吉は弟・秀長に命じて、但馬を平定し、天正8年(1580)、羽柴秀長は出石城主に任命されました。この時、羽柴秀長は功績のあった領内の農民に褒美を与えました。鮎をとる税金を免除し円山川の鮎を自由にとる免許状を6人に与えています。この頃から鮎取りが盛んだったようです。 その中でも、薮崎村の養父の太郎左衛門には、鮎取りの免許状ではなく、土地にかかる税金の一部を免除する諸公事免除の書状が与えられました。これは他の人たちと比べ、格段に高い恩賞になる。出石藩は明治維新まで約280年間も税金を免除しました。 養父の太郎左衛門はどんな手柄を立てたのでしょうか?当時、但馬の北部を攻めるにあたって、円山川を渡ることは大変重要なポイントでした。羽柴秀長は円山川を渡るために川舟を多数集め、また多くの兵たちを運んでくれる船頭も必要だったでしょう。中でも養父の太郎左衛門ほか8人は、増水した円山川で困っていた羽柴軍を、船で対岸まで運んだといいます。薮崎区では、太郎左衛門の功績を後世へ伝え、羽柴秀長の恩賞に感謝する「太閤祭」を毎年9月に太郎左衛門の供養塔の前で行っています。

|