|

兎塚の由来 |

|

|

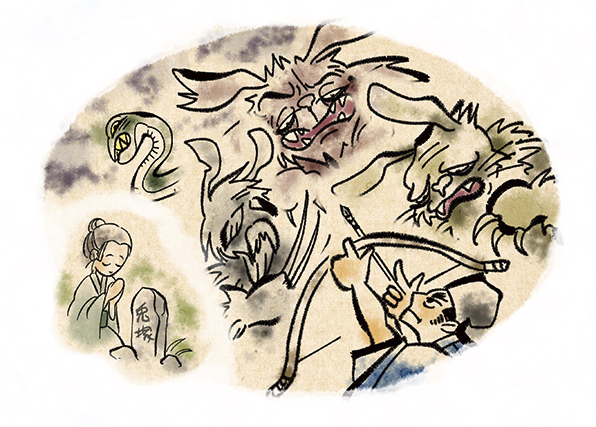

3羽の古兎伝説豊かな自然溢れる香美町村岡区。南端にあたる兎塚地域には地名にまつわる兎伝説が残っています。

|

|

兎塚の由来 |

|

|

3羽の古兎伝説豊かな自然溢れる香美町村岡区。南端にあたる兎塚地域には地名にまつわる兎伝説が残っています。

|

|

養父神社の狼像 |

|

|

狼の力で守った白狼退治伝説「養父の明神さん」とよばれ、農業の神として地元の人に親しまれてきた養父市の「養父神社」。紅葉のシーズンや初詣に多くの人が訪れるこの神社に、珍しい石像があるのをご存じでしょうか。

|

|

日本農業遺産「兵庫美方地域の但馬牛システム」

【にほんのうぎょういさん「ひょうごみかたちいきのたじまうししすてむ」】 |

|

但馬牛の放牧

牛籍簿 |

●先人の熱意が育んだ「和牛生産システム」

“世界の舌を魅了する”神戸ビーフや特産松阪牛の素牛『但馬牛』。兵庫県北西部に位置する美方郡は但馬牛の原産地として知られ、全国の黒毛和牛の99.9%に血縁を持つとされる名牛「田尻号」のふるさとです。 江戸時代から但馬牛の改良に熱心だった美方地域では、同じ谷筋の牛で交配を重ね、優れた特徴を受け継ぐ「蔓牛(つるうし)」と呼ばれる家系群を形成。明治30年頃には、日本初の血統登録の基本となる「牛籍簿(牛籍台帳)」を整備し、一頭一頭を管理する持続可能なシステムを作り出して、黒毛和牛の中では全国で唯一郡内の血統にこだわった育種改良を続けてきました。 さらに、水田では、但馬牛の堆肥を利用し、稲わらを飼料として牛に与える「環境創造型農業システム」が発展したことにより、但馬牛を育てることで、地域の暮らしや農村環境、イヌワシに代表される希少で多種多様な生物資源も守られています。 そうした「環境創造型農業システム」が評価され、平成31年2月に兵庫県で初、畜産部門においては日本で初めて日本農業遺産に認定されました。 今日、私たちがおいしい和牛肉を味わうことができるのは、但馬牛によって育まれた里山の暮らし、生物、伝統、文化、そして先人たちによって脈々と受け継がれてきた育種改良の歴史があるからこそと言えます。昔から家族同様に愛情を注いで育てられ、美方郡の風土が育んできた“農宝”は、次なる未来に向けて継承されています。 |

2021/01/24 観光名所

|

中瀬金山関所/トロッコ広場

【なかぜきんざんせきしょ/とろっこひろば】 |

||||

|

●江戸時代の金山町の面影が残る 養父市中瀬の中瀬金山は、天正元年(1573)、八木川で砂金が発見されて始まりました。江戸時代には、生野奉行所の直轄鉱山となり、近畿でも最大の金山町として栄えました。明治時代は三鉱山とともに三菱の経営となり、昭和に入ると、日本一大きな「自然金」が出る鉱山として有名になりました。 中瀬地区は江戸時代当時の町割が残っており、慶長5年(1600)、徳川家康配下の生野奉行・間宮新左衛門によって、金山役所、役宅、米蔵、牢屋が建てられたと伝えられています。享保8年(1723)に役所は廃止されましたが、その敷地と古い石垣が今に残っています。 中瀬金山関所は中瀬金山の交流拠点施設。鉱山関係の貴重な資料を展示する他、隣接するトロッコ広場には、鉱山稼働時期に使用していたトロッコを常設しています。

|

|||

2021/01/24 観光名所

|

明延一円電車軌道

【あけのべいちえんでんしゃきどう】 |

||||

|

●一円電車の乗車体験 昭和20年から昭和60年まで鉱山従業員の通勤電車として、利用されていた明神電車は昭和4年に開通。明延〜神子畑間を運行していました。昭和24年に従業員運搬用に客車もつけるようになり、一般の乗客も運ぶようになりました。昭和27年、1日の乗降数を数えやすくするために乗車料が1円となり、「一円電車」の愛称で親しまれてきました。 昭和62年の閉山とともに廃線となりましたが、有志の手により、平成22年に70mの軌道が完成。その後、一円電車募金を募り、令和元年9月には軌道が延長され、ついに1周150mの円周となりました。 4月~11月の毎月第1日曜日の他にゴールデンウィーク・夏休みの期間に臨時運行日を設けられ、一円電車の乗車体験が楽しめます。

|

|||

|

大谿川 弓形橋群・王橋

【おおたにがわ ゆみがたきょうぐん・おうばし】 |

|

|

●大谿川に架かる弓形の橋群 城崎温泉は、1925年(大正14年)に起こった北但大震災の被害により、焼け野原となり、当時の城崎町長の西村佐兵衛によって復興計画が立ちあげられ、新しいまちづくりが行われました。城崎温泉街の街並みを彩る「弓形橋群」は1926年(昭和元年)、「王橋」は1927年(昭和2年)の建設されました。 大雨の度に水害をもたらす大谿川の治水も大きな課題であり、川と道路の段差は数10cmしかなく、震災後には岸に玄武岩を積み上げ高さ70〜80cmの側壁を張り巡らせました。当然橋も側壁分高くしなければならず、それで弓形の橋となりました。上流の王橋側から、愛宕橋、柳湯橋、桃島橋、弁天橋の弓形橋群は、すべて鉄筋コンクリートで作れました。親柱側面には、橋の名前と「昭和元年十二月架之」の銅板がはめ込まれています。 王橋は一の湯前に架かる主要な橋です。橋幅は8.5mで大型バスが充分すれ違える幅になっていますが、従来は幅も狭く、川に直交して架けられていました。以前、王橋は「玉橋」と書かれていたが、川は濁らない方がよいとされて、昭和30年代に橋銘板から濁点が取り除かれました。親柱は現在でも目を見張る巨大な和風の橋で、すべて御影石造。高欄に、青銅製の飾り窓や装飾を使っています。 |

2021/01/24 食

|

矢田川みそ

【やだがわみそ】 |

||

|

●地元素材を使った特産の復活!味を受け継ぐ古き良き手作りみそ 日々の食卓に欠かせないみそ。香美町村岡区にある道の駅「あゆの里矢田川」で特産品として愛されていた『矢田川みそ』が、地域の声援に応え復活しました。矢田川みその材料は米麹、県内産大豆、塩のみ。兵庫県が定めた安心・安全の証である「ひょうご推奨ブランド」にも選ばれています。お米の美味しさを競う「全国食味コンクール」で連続受賞を果たした村岡産コシヒカリを発酵させた米麹の旨味による、優しい甘さとまろやかな味わいが特徴です。 帰省土産に選ばれるなど県内外から愛されていましたが、手作りのため製造者などの高齢化により一度は製造を中止。しかし、長年この味に親しんでいた人々からの復活を望む声は尽きませんでした。そこで立ち上がったのが同道の駅を運営する住民グループ「大平会」。先代製造者の指導のもと復活第1弾を完成させました。同じ材料・製法で作られた新矢田川みそは、「変わらない味だ」と愛好者たちからも満足の声があがっています。 冬に仕込み、1年熟成させてから売りに出される矢田川みそ。味の決め手となる麹の仕込みは、以前と同じように女性を中心とした地元メンバーで行われています。細腕に体重をかけ、丁寧に押し混ぜながら均一に発酵した米麹を作ります。先代製造者からも「麹菌が十分混ざっており良い仕上がり」と高評価。人とともに受け継がれていく矢田川みそは、日々に寄り添う村岡の味です。 |

|

2021/01/24 食

|

生野紅茶

【いくのこうちゃ】 |

||

|

●栽培から加工、販売まで生野の茶畑から生まれる但馬の和紅茶 日本有数の鉱山町、朝来市生野町。昔から各家庭で日本茶の栽培が盛んで、“銀山茶”として多くの町民に飲まれていました。現在、その茶葉を利用して『生野紅茶』が作られています。 そもそも日本茶と紅茶は製造過程の違いだけで茶葉は同じ。茶葉を完全発酵したものが紅茶です。まず初めに、機械で摘んだ茶葉に風を当ててしおらせます。次に、揉み込み作業を行った後、33〜35度に温めて発酵。そして、茶葉の汁気を取り除くため、さらに乾燥させます。最後に、混ざっている茎と葉を分け、カットして完成。 そうしてできた生野紅茶は、渋みが少なくてすっきりとした味わいが特徴です。透明度が高くて濁りにくく、アイスティーにもよく合います。 |

|

|

小山弥兵衛と心諒尼 |

|

|

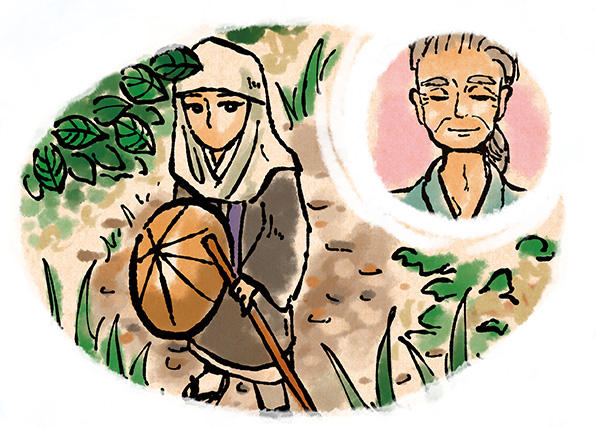

祖父を弔う孝行物語昔、東河庄野村(朝来市和田山町東河地区)に「小山弥兵衛」という若いながらも人望が厚い男がいました。1738年、長く続く凶作のため、庄屋たちが訴状を持って生野代官までお願いに行きましたが、農民が鍬や鎌を持って集まってしまい、これを一揆としてみなされ、その中心にいた弥兵衛は長崎県の壱岐島へ流されてしまいました。見性寺に預けられた弥兵衛は、島民の農作業を手伝ったり、子どもたちに読み書きを教えたりするなど、島民から慕われる存在となっていきました。 一方、弥兵衛の孫娘は祖父に会いたいという一心で、僧になれば修行で全国を歩き回り、祖父の所にも行けると考え、尼僧になるため梁瀬の桐葉庵(現在は桐葉寺)に入り修行を開始、法名を「全鏡」と名乗りました。壱岐島までの困難な道のりを進み、ようやく弥兵衛と対面を果たした全鏡。月に数日間だけ博多から壱岐へ渡り、祖父の世話をしました。 弥兵衛が亡くなった後は遺骨を携えて帰郷し、円明寺(朝来市和田山町宮)から「心諒尼」という戒名をもらい、水月庵(現在は水月院)を再興したと言います。この史実の縁がきっかけとなり、現在、朝来市と壱岐市は友好都市提携を結んでいます。

|

|

コウノトリ伝説 |

|

|

皇子の心を動かしたコウノトリ大空を優雅に舞うコウノトリの里、豊岡市の「久々比神社」には、「日本書紀」に記述が残るコウノトリ伝説が古くから伝わっています。 「久々比」とは鵠のことで、コウノトリのことを意味します。垂仁天皇が誉津別皇子を連れ、宮殿の前に立った時、コウノトリが大空を飛んでいました。その時、皇子が「これは何という名の鳥だ」と言葉を発します。皇子は30歳でしたが、まだ言葉を話すことができず、赤ん坊の泣き声のような声しか出ませんでした。この時初めて人並みの言葉を話したのです。天皇は大変喜び、「誰かあの鳥を捕まえて献上せよ」と言い、天湯河板挙が「私が必ず捕らえて献上します」と申し出て、大鳥が飛び行く国々を追いかけました。そして、出雲国か但馬国で捕らえ、献上したといわれています。 このことからコウノトリは霊鳥として大切にされ、その鳥が棲んでいる土地を久々比と呼び、木の神「久々遅命」をお祀りしました。これが久々比神社となったそうです。コウノトリは子宝を運んでくるという言い伝えから、全国から多くの人々が参拝に訪れ、境内にはたくさんのコウノトリ絵馬がかけられています。

|