|

和田の竜【わだのりゅう】

|

|

|

古くから残る竜の伝承と伝統行事 人との繋がりを編む菖蒲綱づくり 自然豊かな香美町村岡区和田。春来峠の登り口に位置するこの地区には竜にまつわる伝承が残っています。 |

|

和田の竜【わだのりゅう】

|

|

|

古くから残る竜の伝承と伝統行事 人との繋がりを編む菖蒲綱づくり 自然豊かな香美町村岡区和田。春来峠の登り口に位置するこの地区には竜にまつわる伝承が残っています。 |

|

おりゅう柳【おりゅうやなぎ】

|

|

|

切れない動かない、不思議な伝説が残る 地名「高柳」の由来となった大柳 養父市八鹿町・県立但馬全天候運動場の東側に、1本の柳の木が植えられています。その後ろにある大きな窪地。ここには窪地いっぱいに根をはった柳の大木があったと伝えられており、「おりゅう柳」伝説の場所となっています。その大柳は「高柳」の地名の元になったとされています。 |

|

アメノヒボコ伝説【あめのひぼこでんせつ】 |

|

|

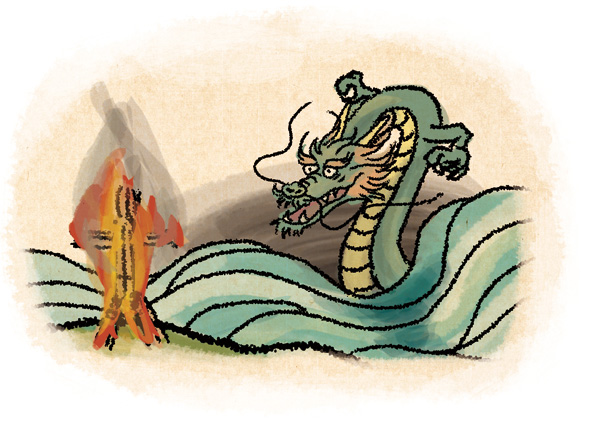

但馬一宮・出石神社に祀られるアメノヒボコ 但馬を開拓したと伝わる土木の神様 昔、新羅の国の王子、アメノヒボコをのせた船が但馬の国、気比の村に流れ着きました。アメノヒボコは来日山へ登り、山すそに広がる沼地の奥に緑美しい村をみつけます。そこは出石という村でした。 |

|

ネッテイ相撲【ねっていずもう】

|

|||

|

●現代の相撲の原型といわれる 養父市奥米地の水谷神社で行われる「ネッテイ相撲」は、平安時代から朝廷儀式として行われていたもので、四股を踏むことで悪霊を鎮めるとされる相撲神事です。 青色の裃姿の舞い手男性二人が、木太刀で一連の所作を行ったあと、相撲が奉納されます。上半身裸になり、「ヨイ、ヨイ、ヨイ」の掛け声で四股を踏み地を固め、手を振り下ろすことにより、天地が荒ぶれるのを鎮めます。その後、お互いの首をとって三度跳び上がり、元の位置に戻れるかどうかで豊凶を占います。当地では何度も繰り返すことを「練って、練って」といい、相撲の所作で行われる何回も足踏みを繰り返すことから「ネッテイ相撲」と言われるようになったとされています。 古くから伝わるこの「ねっていすもう」は、今の相撲の原型ともされ国選択無形民俗文化財、県指定文化財に指定され、地元の人たちが大切に守り続けています。 |

||

|

地がため地蔵【ぢがためじぞう】

|

|

|

但馬の開拓時に祈願「地がため地蔵」 六十六地蔵を巡る、但馬の遍路道 但馬地方と丹波地方の境となる遠阪峠。朝来市山東町側の登り口付近に、「地がため地蔵」と呼ばれるお地蔵さんを祀った小さな祠があります。 |

|

牛が峯【うしがみね】

|

|

|

大蛇と洪水の伝説が残る山「牛が峯」 水に因んだ地名がついた理由とは… 兵庫県と鳥取県との境になっている蒲生峠。この近くに牛が寝たような形の山「牛が峯」があります。 |

|

黒田官兵衛・豊臣秀吉ゆかりの地めぐり

【くろだかんべい・とよとみひでよしゆかりのちめぐり】 |

||

|

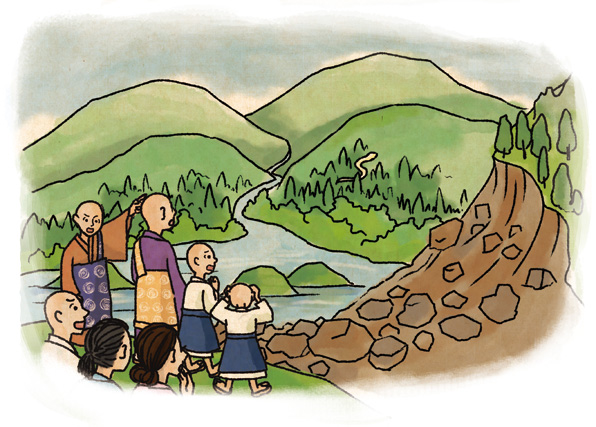

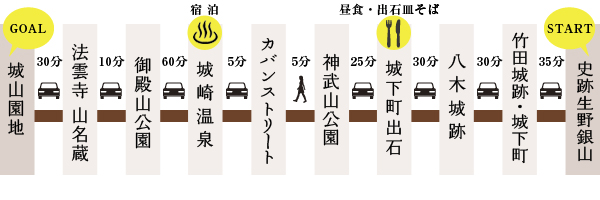

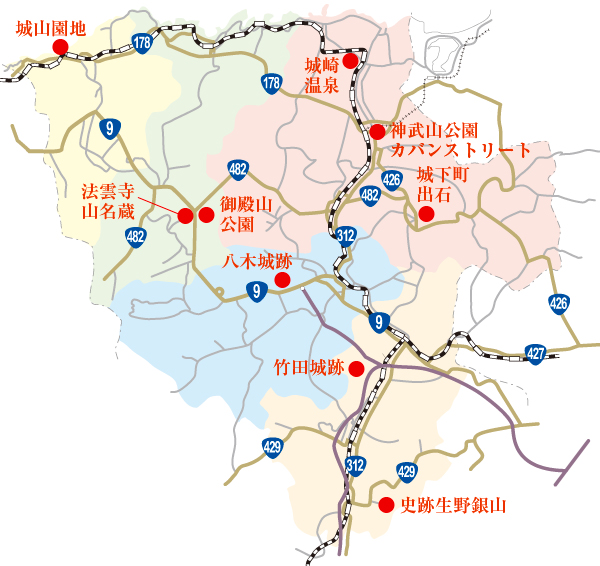

●NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』 豊臣秀吉の軍師として、天下取りを支えた戦国武将・黒田官兵衛。織田信長より中国攻めの総大将に任命された秀吉にとって、中国の雄・毛利氏と対峙する上で、但馬・播磨の諸将を抑えることは非常に重要なことでした。秀吉は2度但馬攻めを行い、その際には官兵衛も活躍したとされます。その後、但馬を治めた秀吉は、出石城に前野氏、豊岡城に宮部氏、竹田城に赤松氏、八木城に別所氏といった信任の厚い家臣を配置しました。現在もこれらの4城には城跡とともに城下町の風情が残っています。■秀吉を助けた天才軍師「黒田官兵衛」 天文15年(1546)、姫路城で黒田職隆の嫡男として生まれた黒田官兵衛。父・職隆は播磨国で力を持っていた御着城主・小寺政職の家老として仕え、官兵衛も16歳の時に政職の小性として出仕しました。若くして信任を得て、後に家督と家老職を継ぎ、姫路城代として小寺氏を支えました。 天正3年(1575)、織田方につくか、毛利方につくかで悩んだ政職に対して、織田につくよう説得。岐阜城で織田信長に会うと、中国攻めを進言しました。この際に秀吉と運命の出会いを果たし、鳥取城の兵糧攻めや備中高松城の水攻めなど、中国の雄・毛利勢との戦いで数々の功績を挙げました。 二人の運命を変えたのは、明智光秀による「本能寺の変」。主君・信長が討たれたことに泣き叫ぶ秀吉に対し、「御運が開けましたな」と言って、すぐに光秀を討って天下を取ることを進言したと言われています。 中国大返しを指揮し、山崎の戦いで見事、光秀を打ち破った秀吉と官兵衛。官兵衛はその後も側近として仕え、秀吉の天下統一に大きく貢献しました。 ●官兵衛・秀吉ゆかりの地 ■竹田城跡・史跡生野銀山【朝来市】 天空の城として有名な竹田城跡。大河ドラマ『軍師官兵衛』のオープニングタイトルバック、第一話にも登場し、ロケが行われました。竹田城下町には古民家を改装したカフェやレストランもあり、まち歩きに最適です。 天正5年(1577)の竹田城の戦いでは官兵衛も城攻めに加わったとされています。特に竹田城主が管轄してきた生野銀山は財源を確保する上で重要な場所で、この銀山確保を最初に進言したのは官兵衛であると言われています。史跡生野銀山は現在、観光坑道として一般公開されており、明治以降の近代的な坑道と江戸時代以前の手掘りの跡を同時に見学することができます。 ■八木城跡【養父市】 ■出石城跡と城下町出石【豊岡市】 ■豊岡城址(神武山公園)と城下町【豊岡市】 ■村岡藩陣屋跡(御殿山公園)と城下町【香美町】 ■芦屋城址(城山園地)【新温泉町】 |

|

|

平家伝承ゆかりの地【へいけでんしょうゆかりのち】

|

||

|

●但馬に伝わる平家の伝承をたどる ■香美町香住区余部(御崎) 但馬の中でも色濃く平家の伝承を伝える香美町の御崎地区。壇ノ浦の戦いに敗れた、平清盛の異母弟である門脇宰相教盛を大将とする7人がこの地にたどり着いたとされます。山中から立ち上る一条の炊煙をたよりに崖をよじ登り、そこで出会った高野聖に土着を勧められた一行が、この地に身を置いたというのが村の始まり。毎年1月28日には、地区内の平内神社で、平家再興を願う神事「百手の儀式」が行われます。門脇、伊賀、矢引の武士に扮した3人の少年が、的に目がけて101本の矢を射ます。 平内神社の脇には平教盛(門脇宰相)の供養碑が佇んでいます。また、息子の嫁である小宰相の局と孫の道家の供養塔もあります。漂着した平家一行の家柄は、門脇家・伊賀家・矢引家と、今でも代々御崎地区に伝わっています。 また、春先に集落一面を黄色に染める蕪の花も、平家の伝承が残っています。この蕪は「平家蕪」と呼ばれ、なぜか御崎地区だけに咲き誇ります。伝承では食糧に窮した門脇宰相の一族が、神に祈願をしたところ、この蕪に恵まれるようになったと伝わります。地元では主に葉と茎の部分を漬物にして食します。日本海と黄色の花びらが相まって絶好の写真スポットであり、シーズンはカメラマンで賑わいます。■豊岡市気比・城崎温泉 遠浅の砂浜が続く豊岡市の気比の浜。夏は海水浴、冬は対岸に位置する津居山港で揚がる「松葉がに」を目当てにたくさんの観光客で賑わいます。この風光明媚な里は、平家の侍大将であった平盛嗣が源氏の追っ手から身を隠したと伝わる場所。『平家物語』では越中次郎兵衛の通称で知られ、豪勇を讃えられる名将です。平家の家臣として、源氏との幾多の戦いに参戦しました。 しかし、壇ノ浦の戦いで敗れた後、この気比の地に逃れてきたといいます。この地を治めていた宮代将監(気比)道弘の家に、馬飼の下男として住むこととなりました。その後、道弘の娘である絹巻姫と結婚。平穏な日々を暮らしていた盛嗣ですが、やがて源氏の追っ手に見つかり、鎌倉にいる源頼朝の元へ護送されることになりました。盛嗣は頼朝の前でも屈せず堂々と自説を述べ、気骨のある平家武者として最後を遂げたといいます。地元の白山神社には、盛嗣の死を嘆いた絹巻姫が建立したと伝わる供養塔が残っています。 また、名湯「城崎温泉」に中心にある弁天公園にも供養塔があり、盛嗣も戦いの傷を癒すため、湯治に訪れたのかもしれません。 ■豊岡市竹野町田久日 ■新温泉町三尾 ■養父市大屋町横行 ■朝来市生野町黒川 |

|

|

川崎尚之助ゆかりの地めぐり

【かわさきしょうのすけゆかりのちめぐり】 |

||

|

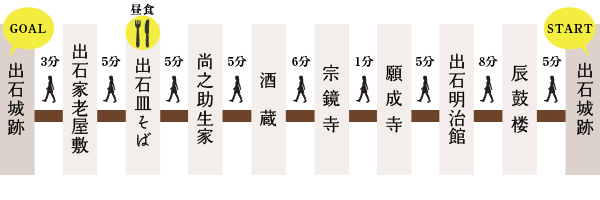

●NHK大河ドラマ『八重の桜』 山本八重の最初の夫、豊岡市出石町出身「川崎尚之助」 ■生い立ち 天保7年(1836)に出石の本町に住む川崎才兵衛の子として生まれました。19歳の頃、江戸の大木仲益(後の坪井為春)などの高名な塾で蘭学や舎密学を学び、その頃に会津藩士で八重の兄でもある山本覚馬と出会いました。尚之助が、若くして洋式銃や兵法書の翻訳などに通じていたことが、会津藩砲術指南の跡取りだった覚馬の目にとまったのでしょう。 こうした縁あって尚之助は、会津に招聘されるごとく、山本家の居候として八重の実家で暮らし始めます。藩校の日新館で蘭学を教授し、銃器・弾丸の製造指導にも知識を発揮したようです。そして慶応元年(1865)尚之助が29歳の時、八重(当時21歳)と結婚しました。 ●尚之助ゆかりの地 ■願成寺(がんじょうじ) 川崎家の菩提寺で、山名氏創建であると伝えられています。由緒ある山門は江戸時代のもので、市の文化財に指定されています。 明治10年代に記された墓石明細簿には、尚之助と同じ没年月日の戒名が確認できます。墓地の所有者は、川崎才兵衛の息子川崎渉一。同じ墓域に才兵衛の墓もありました。戸籍をたどってもほかに該当者がいないことなどから、歴史研究家あさくらゆうさんは「郷里を離れて死んだ尚之助を弔ったとみて、ほぼ間違いないだろう」としています。 現在、墓石は残っていませんが、2013年に地元有志によって山門前に供養碑が建てられています。 ■宗鏡寺(すきょうじ) ■川崎尚之助生家跡 ■出石城跡 |

|

2013/10/29 歴史遺産

|

豊岡復興建築群【とよおかふっこうけんちくぐん】

|

|

豊岡市役所本庁舎

|

●北但大震災から復興したモダンストリート 旧豊岡市の中心である「大開通り」や「宵田通り」には、1925年(大正14)5月の北但大震災後に復興した建物が数多く残っています。「豊岡復興建築群」とは、震災後の昭和初期に建てられた鉄筋コンクリート造り の建物群のことをいい、但馬の近代遺産として注目されています。 震災後に起きた火災を教訓に防火帯を設けるべく、防火建築の促進を目的とした補助制度が創設され、大開通りを中心に48棟が建設されました。現在でも43件が当時のまま残っており、震災後の数年間にできた建物が、一部の地域にこれだけ集中しているのは、全国的にも珍しいといえます。 豊岡市役所本庁舎、南庁舎(元郵便局)、南庁舎別館(元銀行)などは著名な建築家が手がけており、随所に印象的な装飾が施されています。 大開通り東側にあるトヨオカ自動車店は、ひときわ目立つ斬新な建物で、屋根には2階建てでありながら、より大きくみえるように王冠のような壁が立ちあがっています。市役所から東側に少し離れた通りに面している三戸一の共同ビルは、一軒一軒の窓のデザインが違うモダンアートな建物。 このほかにもレリーフを掲げた建物、玄関両サイドに柱をそなえた和洋折衷の建物など、街を歩けばいくつも発見できます。 |